|

推到Plurk Facebook分享

● 前言

「趁著災難對公共領域進行精心策劃的掠奪,以及看待災難有如刺激的市場機會」──此種被稱之為「災難資本主義」(disaster capitalism)的特質,就是執政者選擇在社會經濟體系遭遇危機之際,利用社會大眾處於混亂、恐懼而不知如何是好的脆弱時刻,推出掠奪性經濟政策,驟然改變原先具有政治社會基礎的經濟制度,讓原本政治上的不可能變成政治上的不可避免。

「災難資本主義」的經濟主張與實施方式便是自由放任經濟主義(laissez-faire)與「震撼療法」(shock therapy),在二戰以後的歷史上曾經發生在拉丁美洲的軍事政變與前蘇聯與東歐共產國家的轉型過程,如今也正式在台灣登場。

1 Noami Klein, The Shock Therapy: The Rise of Disaster Doctrine (London: Allen Lane, 2007).

2 自由時報,《如不緩漲 管︰別說滷蛋 連一粒米也沒有》(2012-9-28)。

「不只是一顆滷蛋的問題,到時候連一粒米都沒得下鍋!」此種恐嚇民眾的語言,出自馬政府財經內閣的首要經濟幕僚與中研院經濟院士管中閔之口。2

2012年初開始至今,台灣出口與GDP成長開始歷經一連串的衰退,成為亞洲國家景氣最低迷的經濟體。尤有甚者,台灣所得分配惡化來到歷史最高峰,失業率高居不下,勞工薪資低於十餘年前的水準,大台北地區房地產屢創天價。這些經濟表現,證實馬政府上任四年多以來所施行的依賴中國與自由放任的路線,其經濟效果完全失敗。

參與見證台灣戰後半世紀以來經濟發展的前副總統蕭萬長公開表示,「從沒見過社會如此充斥無力與茫然,顯示台灣經濟正陷入坐困愁城的變局中,瀰漫著迷失方向的焦慮不安。」但是,社會的集體焦慮與茫然,正為自由放任經濟主義的震撼療法提供最佳的實驗空間,原本社會集體反對的「本外勞脫鉤」與「廢除基本工資」,都將隨著設置「經濟租界」(官方名稱:「自由經濟示範區」)強渡關山,將政治上的不可行轉變成政治上的不可避免。

台灣勞工在基本工資調漲無望的情形下,又即將面臨短期內至少新增八萬名外籍勞工進入國內勞動市場排濟工作機會的巨大打擊。馬政府一方面利用吸引「台商鮭魚回流」以創造投資與出口的名目,推出打擊國內就業、重創社會團結的巫毒經濟政策;另一方面宣示對中國來台投資「開放是常態,管制是例外」的原則,美其名促進國內投資,其實加深中國對台灣經濟的掌控。

這些都是「災難資本主義」的典型做法,台灣政經社會發展進入前所未有的崩解狀態。

本文主旨為闡述台灣目前歷經的經濟蕭條乃至馬政府正在推行的災難資本主義,有其長時期的歷史背景與深層的政經脈絡,而貫穿其中的主要因素便是自由市場的經濟教條(又名,市場基本教義派)與國民黨舊威權體系的遺緒(2008年以後:外來流亡政權的復辟)所共同形塑而成的台灣經濟發展模式。此一模式在1980年代曾被不明就裡的譽為「經濟奇蹟」,但在全球化時代面對中國崛起的過程中便充分暴露其弱點。

民進黨執政時代因不瞭解問題本質而無法推出有效對策,2008年國民黨重新執政之後,鞏固既得利益階層利益的做法是將市場基本教義派的巫毒經濟政策推到高峰,同時身為一個具有高級外省人心態的外來流亡政權,為減輕其少數統治多數的恐懼,便積極引入「中國要素」(the China factor),把台灣民主轉換成一方面是「聯中治台」(對國民黨少數政權而言),另一方面是「以經逼政、以商促統」的成功(對北京獨裁政權來說)。

這些表面上遵循自由市場經濟規律、實際上嚴重破壞台灣社會肌理(social fabric)、社會團結(solidarity)與經濟基礎的巫毒經濟政策並未因為2012年初以來的經濟蕭條而有所緩和,反而愈演愈烈。

「沒有經貿自主,就沒有國家主權」,本文主張若想要恢復台灣的經濟動能,維持政治民主體制,當務之急便是重振經貿自主性,釐清自由市場經濟教條的迷思,排除災難資本主義破壞社會經濟的空間。

本文主要分成兩個部分進行。第一部份分析1990年代以來,自由市場經濟教條如何與台灣政治民主化的邏輯分進合擊,加深中國對台灣經濟的磁吸與排擠作用之過程機制。第二部分進一步探討戰後以來國民黨威權統治如何形塑台灣的產業組織與政企關係,外來流亡政權的統治特色,國家認同的混淆,以及國共內戰失敗所形成的金融保守主義等因素在台灣經濟體系均留下不同烙印,透過台商大規模海外投資的風格與方式,影響解嚴後至今的經濟發展。

1. 自由市場經濟教條如何加深中國對台灣經濟的磁吸與排擠效應?

今年以來台灣出口不斷衰退,累計2012年上半年出口金額衰退4.7%,七月的出口衰退幅度更高達11.6%,使得依賴出口推動的台灣經濟成長率於今年陷入「保一」大戰。雖然目前國際經濟情勢不佳,但相較於亞洲主要其他國家,台灣為唯一衰退者,因此,無法單以國際經濟景氣不佳來解釋台灣的經濟衰退。

事實上,台灣出口成長率的衰退乃過去二十年來中國磁吸作用下的長期現象。以2011年為例,台灣出口成長率為12.26%,遠低於其他五十八國的20.65%平均成長率,因而在瑞士洛桑管理學院(IMD)所公布的全球競爭力報告中由第四名跌至第五十四名。

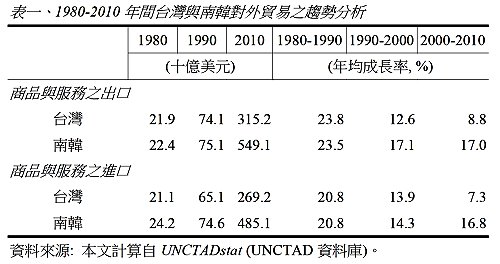

表一的長期趨勢研究更清楚指出,台灣在整個1980-1990、1990-2000與2000-2010年三個時段的十年平均出口成長率分別是23.8%、12.6%與8.8%,顯示出一個非常明顯的長期出口動能減弱的現象。

此現象,若跟我們主要的競爭對手國相比的話,則更加明顯:南韓在同時期的平均出口成長率分別是23.5%、17.1%與17.0%。也就是說,同樣歷經1990年代以來全球化加劇以及中國崛起的國際政經變局,台韓兩國的出口數額從1990年約略相當的水準,演變至今台灣出口不及南韓的六成。

表一、1980-2010年間台灣與南韓對外貿易之趨勢分析

上述長期趨勢與台韓外貿比較分析凸顯本文主旨,那就是目前台灣的經濟衰退絕非只是短期現象,而是國際競爭力的長期減弱,背後有其深層的制度結構性問題。這些制度結構性問題乃歷史長期現象,在至少數十年的時間當中,經濟層面因素、非經濟層面因素(如政治發展、社會變遷與文化特質等),以及國際環境條件等共同形塑而成。

在每一個特定的時點下,企業經營者與一般勞工面對當時的機會與限制,做出各種調適行為;真正能夠大幅改變外在環境限制條件者,唯有握有龐大公共資源與眾多政策工具的政府,因此,政府對於國家經濟發展的結果,負有最大的責任。反過來,如果政府的經濟思維發生偏差,對國家社會所產生的危害程度也會非常驚人。

1990年代以來,主導台灣經濟政策的自由市場經濟教條,其實並不適合台灣的發展需求。市場基本教義派的觀念存在許多謬誤,一是對「自由」充滿誤解,認為政府應鬆綁法規,解除不必要管制與干預,政府不應介入企業經營決策,應放任產業自由發展;二、對「市場」充滿迷思,主張市場萬能,認為市場機制運作結果會讓資源配置處於最有效率的狀態,市場具有自我偵錯的能力,主張政府只要鬆綁解除管制,市場就能自我管理,讓經濟持續成長。

除這些迷思外,市場基本教義派也未充分考量到台灣本身的發展階段、制度結構因素、以及國際經濟競爭的本質。任由自由市場主導台灣經濟發展的結果,讓台灣無法妥當因應全球化與中國崛起所帶來的挑戰,導致經濟競爭力每況愈下,社會也蒙受其害。

1.1 「鉅變」登場:政治正確與經濟規律的分進合擊

不論對台灣抑或全球經濟來說,1990年前後是個重大的歷史轉折點。國際局勢在此時進入「後冷戰時代」,前共產陣營開始加入資本主義體系,大型國家如中國、印度等陸續加入,原來的國際生產體系頓時增加數十億的勞動力人口,全球化的「鉅變」於焉展開,主張小政府、自由開放與解除管制的市場基本教義學派,成為國際間最具有主宰性的意識形態。

台灣也在此時進入「後蔣時代」,開啟了政治民主化與經濟自由化的體制轉型工程。當時國內站在改革先鋒的民主化浪潮,其首要改革的對象有二:一是代表舊威權政體的國會與選舉方式,再者便是舊威權體制的經濟組織──也就是擁有眾多獨占性企業的黨國資本體系。

當時,要求解構黨國資本主義的呼聲甚高,其具體主張便是公營企業民營化,鬆綁法規,解除不必要管制;黨國資本被視為國民黨不義政權的癌細胞,非得除之而後快。於是,在此一歷史節點上,國內的政治邏輯與國際間流行的經濟自由化邏輯兩相匯聚,形成一股莫之能禦的力量,新銀行開放與國營企業民營化等運動不僅「政治正確」,長期以來更被認為是符合「經濟規律」(economic law)的改革方向。

諷刺的是:政治民主化與經濟自由化運動開展二十年至今,國內許多人卻開始懷念起舊威權時代的經濟表現。這種懷舊本身在人權思想方面固然是一種倒退,但若當作是對台灣經濟自由化運動所打的成績單,卻是人民的真實感受。

市場基本教義派認為只要將國營企業民營化,便能減少「尋租」(rent-seeking)、浪費與增加經濟效能。依循同樣的邏輯,市場基本教義派主張透過自由開放,形成「台灣接單、海外生產」模式,便可以繼續促進經濟成長與累積外匯,但結果卻讓台灣經貿演變成過度集中中國,台灣工業基地(industrial base)縮小、產業鏈遭受破壞而產業結構過度集中於高耗能與高污染等少數產業,導致一連串區域失衡,工作難找,薪資停滯,所得分配惡化,環境生態破壞....等惡性現象。

這些不利長遠發展的趨勢,對自由市場學派而言,一方面是「經濟規律」自然展現的結果,另一方面則將上述問題歸因為自由開放的程度還不夠。「經濟規律」與市場機制被誤用誤解至此地步,可說是大荒謬矣。

但是,二十年來鮮少人有正確的認識,直到最近台灣經濟發展模式的缺點開始暴露無遺之後,作為經濟思維霸權的市場基本教義派,其始作俑者的角色才開始為眾人所認識。

國家經濟發展的政策與論述之正確與否,往往需要漫長的時間才得以驗證,這是因為經濟發展的機制十分複雜,各種變數之間的關係一時難以釐清,歷史又總是披上撲朔迷離的薄紗,難以回溯政策制定過程的真貌。但經濟發展的成敗與否,攸關社會大眾與未來世代的生存機會與發展空間,因此,透過現實發展的過程,不斷觀照釐清經濟理論的正確性與適用性,實屬刻不容緩,絕非簡單的「昨是今非」所能一語帶過。

1.2 重商主義的迷思:貿易順差等於經濟利益?

一般認為,1990年代以前,台灣經濟擁有一個良性循環模式,但其實細究會發現存有許多向前追趕的限制。政府與民間部門在因應90年代以來的轉型挑戰時,由於對於「自由市場」懷抱迷思,錯誤施政的結果,使得原來的弱點愈形加深擴大。

首先,當時的固定匯率水準與貿易順差造成台灣的貿易存底快速地膨脹,成為美國貿易報復的對象,新台幣匯率與進口管制遂成為美國抨擊的標靶。

當時政府採取新台幣緩漲策略,雖然有助於降低對台灣出口的衝擊,但也吸引國際熱錢流入,進一步助長國內經濟泡沫,加上長期被威權壓制的各種社會運動紛紛興起,激增生產成本,強化產業出走外移的誘因。

1992年政府採取開放外勞的因應策略來降低產業衝擊,不斷擴大使用的結果(現今已達四十四萬,相當於國內失業人口),不僅延滯了產業升級的必要性,同時也對中下階層勞工與社會團結產生破壞性影響。

1980年代末期的國內產業結構依舊集中在輕工業與勞力密集產業,重化工業與技術密集產業只佔總工業產出與製造品出口的一半水準,因此,在面對中國改革開放、設置經濟特區、積極招引台商的策略時,台灣的低技術、勞力密集產業紛紛選擇出走,形成了90年代初期第一波的台商外移。

這些處於產業下游位置的出口廠商外移中國之後,複製過去成功的經驗,持續採取壓低成本、擴大規模的方式,以更加龐大的產能,打造低廉的「中國價格」,席捲全球市場,迅速地將中國推進全球經濟體系。

這些外移廠商與國內中上游產業之間的供應鏈聯結,在短時間內便形塑了兩岸分工架構,此一分工架構位居全球價值鏈附加價值最低的製造部份,將過去台灣主要的出口部門移轉至中國,形成四角貿易型態:台灣進口原料、關鍵零組件與機器設備,進行加工之後成為中間財,再出口給位於中國的下游廠商,由這些廠商進行來料加工與組裝之後,再出口到美、日、歐等主要市場。

此一「投資帶動貿易」(investment-driven trade)與貿易移轉(trade diversion)模式將台灣過去從歐美市場賺取外匯的結構移轉到中國,讓抱持重商主義的國內部分媒體與學者誤以為台灣從中國享有貿易順差這件事,等於中國為台灣帶來經濟利益。其實這只是舊有模式的移轉與複製,而非新獲利模式的開創,而且有非常深遠的不利影響。

「貿易順差等於經濟利益」這個重商主義迷思存有很大的商榷空間。被認為是自由市場經濟理論的鼻祖亞當史密斯(Adam Smith)當時在與重商主義論戰時便已指出,衡量一個國家財富,不以她所擁有外匯或貴重金屬或貿易順差的多寡,而是勞工生產力(例如每位勞工所創造的GDP)。

1990年全球化浪潮下,資金與技術跨國移動愈來愈無障礙,習於以「壓低成本」做為主要商業策略的台灣廠商,為因應國內生產成本上升,將投資與生產地點由國內移到海外(尤其是中國),以在中國雇用的勞工取代原在台灣的勞工,產生所謂「跨國勞動替代現象」。

加上投資海外,以更大規模複製過去在台灣成功的經驗,以低廉成本以及大量生

產追求規模經濟,做為創造個別企業利潤的獲利機制,沒有轉型升級的壓力,自然減少在國內投資的金額,產生「投資中國取代投資台灣」的現象,導致國內新工作機會創造能力減弱。

為提供在海外生產的台商所需原物料、半成品與機器設備,使得台灣出口在1990年代得以維持快速成長(但其實已開始大幅落後南韓,見表一),並成為經濟成長最重要驅動因素。

但工作機會增加有限的情況下,國內薪資停滯不前,失業率持續上升。此種「台灣接單、海外生產」模式固然為台灣創造不少外匯,但也讓薪資所得成長與經濟成長不再同步。

簡言之,貿易順差固然有助於台灣的國際收支平衡,若干程度的外匯存底部位確實有助於安定台灣的經濟信心,但是,一味追求外匯部位的擴大也帶來許多層面的經濟代價,其中包括進口外國先進技術與設備的不足,延滯台灣經濟轉型的速度。

1.3 比較利益與專業化生產:資源最佳配置?

其次是兩岸分工架構讓台灣成為中間財的出口基地,產業結構逐漸集中在少數產業與大型化的企業組織。以市場基本教義學派中的分工理論來說,此乃個別經濟體依據國際貿易的比較利益原則而朝向專業化生產的典型範例;台灣朝向石化、鋼鐵與手機電子等少數產業集中專業化生產,對市場基本教義派來說,正是國內生產要素為追求規模經濟效果最佳的資源配置。

但此一集中生產的潛在危機便是:如果有一天這些產業被外國競爭者所取代了呢?今年以來這些產業的出口衰退無異宣告這一天已經來到,凸顯市場基本教義派所強調的效率提升、福利增加,本質上屬於靜態短效性。

在經濟學理的發展過程中,市場基本教義派後來提出「外溢效果」(spillovers)來補強其靜態分析的弱點,轉而強調透過自由開放的對外貿易可以促進更高階的技術與管理知識的「流入」──此論證如果成立的話,國際貿易的外溢效果不也同時促進本國技術的「流出」與「流失」嗎?

更何況,兩岸經貿的主要構成力量,是從台灣移轉至中國的龐大資本與技術,也就是由投資所驅動的貿易(investment-driven trade)。相對經濟母體的規模來說,台灣海外直接投資的規模過大,遠遠超過發展程度更先進的日本與競爭對手南韓。

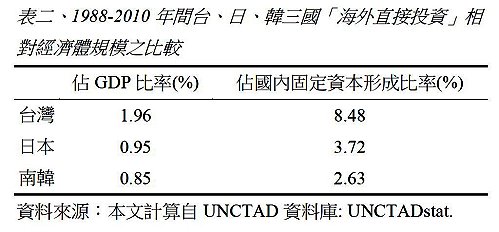

依經濟學者費爾斯坦(M. Feldstein)的研究結果顯示,廠商海外投資金額上會出現幾乎一對一的取代國內投資金額的效果。表二以1988-2010年間為例,台灣海外直接投資的規模高達GDP的2%,日本與南韓的規模卻不到1%。

從另一個指標──海外直接投資相對於國內固定資本形成──來看,台灣的規模為8.48%,日本只有3.72%,南韓為2.63%。

單是從這兩個指標本身的相對值便可推知,台灣的國內投資受到海外投資的排擠而受影響的程度十分嚴重,研發投入與產業升級所需的資金勢必受到排擠。

表二、1988-2010年間台、日、韓三國「海外直接投資」相對經濟體規模之比較

1.4 後進國的海外投資策略:追趕亦或被追趕?

理論上,海外投資可以是取得國外先進技術的管道方式(例如韓國三星為從美國取得DRAM技術,早在1983年便在美國矽谷設置研究機構),所以,海外投資金額的背後,意含著技術移轉(technology transfer)的程度,其促進技術移轉的效果,勢必遠大於國際貿易商品流動的外溢效果。

歐、美、日先進國家其海外投資有七成以上是集中在其他先進國家,先進國家係藉海外投資取得創新的泉源。而台灣正好相反,海外投資有七成以上集中在落後國家。如果選擇在技術更落後的國家進行投資,便形成技術外流,不利於投資母國本身的技術累積與資本深化。

因此,大規模的台商外移,意味著台灣將賴以為生的技術能力、市場銷路、生產網絡與管理知識等經濟能耐,移轉給中國,使得兩岸經濟從原本「互補」關係(complementarities),迅速變成「競爭」關係(mutual competition),也就是台商幫助中國本身產業實力的壯大,後者回過頭來,取代台商並降低對台灣的採

購。

近來台灣出口中國的衰退程度,遠大於台灣對其他地區出口的衰退,政府縱然不斷鼓吹ECFA具有擴大台灣對中國的出口效果,也無法扭轉這個趨勢,這雖然說明了中國本身發展進口替代產業的成績,但其背後有台商的重大貢獻,只是以傷害台灣經濟母體為代價。

尤其是,當從國際技術位階與發展程度的角度來考量時,台灣經濟處於「後進者」(late comer)階段,若要力爭上游,便格外需要加強生產性投資、研發創新、以及從國外取得先進技術與新商品生產。

但是,台商大規模投資中國,目的只著重在利用當地廉價的生產成本,複製並擴大過去在台灣的成功模式。短期內確實也有部份台灣企業因外移中國而得以擴大生產規模、市場佔有率、與獲利水準,因而躋身國際大型企業;但也因為這些廠商的茁壯,使得原本留在台灣的部分產業鏈,不得已只能跟著外移中國,以就近服務上下游廠商,此一經濟地理區位的發展證實了克魯曼(P. Krugman)所提出的磁吸理論。

長期與整體而言,絕大多數台灣企業所採取的海外投資策略,產生了技術外流,產能過剩,對台灣原有的產業鏈與工業基地製造破壞作用,並出現中國生產的原物料、半成品與機器設備取代原為台灣出口商品的「進口替代」現象,這也是為何台灣出口開始出現衰退的最重要原因。

小結:政府領導發展的功能遭到自由市場經濟教條的架空

以上分析可以看出,自由市場經濟教條運用在台灣參與兩岸分工與全球化經濟此一實例上的諸多謬誤。

為補強分工理論與貿易效果等靜態性分析的限制,市場基本教義派進一步提出「動態性比較利益」的觀點,主張經濟體在透過參與國際分工、從事專業化生產而增加經濟效益的同時,也能夠不斷地進行分工細膩化(industrial differentiation),意即夕陽產業被淘汰的同時,會有新的比較利益部門誕生,適時地為經濟體添加動能,讓創造性破壞過程繼續作為台灣成長的動力。市場基本教義派並援引日本與亞洲四小龍在戰後的發展軌跡,作為理論支撐。

此論點表面上似乎言之成理,但其實有三大缺陷:

首先是如前所述,此論述忽略台灣海外投資不具「技術學習」效果,無法為台灣取得創新的動力,台灣海外投資反而讓破壞式創新的動能減弱。

其次,各國政府與國際機遇因素,在這些國家產業發展軌跡中扮演了重要角色,絕非理論所片面強調的市場力量所能驅動。

甚者,為了達到產業發展目標,政府操縱市場機制的事例比比皆是,例如研究東亞經濟學者偉德(Robert Wade)認為,90年代以前,創造台灣經濟奇蹟的主因是因為台灣政府懂得「管理市場」(governing the market),安士敦(Alice Amsden)則強調南韓政府懂得「智鬥」市場機制(getting the prices “wrong”),採取「佔領國內市場,提升產品競爭力,再進軍國際市場」的戰略步驟,所以,有機會成為亞洲經濟巨人。

90年代以後的台灣經濟,由於受到基本市場教義派所誤導,政府角色由「管理市場」轉變成為「跟隨市場」,將主導經濟發展的責任放任市場力量來決定,殊不知市場力量崇尚追逐短期利益,造成「尋租」行為的普遍化,「跟隨市場」策略有可能反而讓整體經濟淪為更無效率的狀態,過去二十年來台灣許多國營企業民營化之後的表現,正提供了有力佐證。

「動態性比較利益」觀點的另一大問題,在於對於不同階段具有比較利益的經濟部門之間如何演變的過程,作出「自動演變」的假設,對於演變的機制未能提出深入研究與解釋。

事實上,如果一經濟體參與國際分工,依據比較利益原則,將較多資源投入少數產業的專業化生產,勢必以犧牲其他「比較不利益」部門為代價。但利益的計算係以某一特定時點的市場價格為基礎,除了價格波動的問題之外,往往忽略外部效益(externalities)的存在。例如台灣以小農為主的農業部門,在維護生態、環境、人文、景觀、文化、糧食與社會安全等面向上,具有龐大的外部效益,這些效益並沒有被計算入農產品的市場價值當中,導致農業的社會價值被嚴重低估,被市場誤判為不具競爭力的產業,政府便放任國際貿易摧毀台灣農業。

反過來,市場判斷台灣在石化、鋼鐵等生產中間財貨的產業上具有比較優勢,但這些產業的龐大污染成本,並未被計算在產品價格之內,因此,這些產業的擴大出口,反而變成國內社會補貼外國消費者的現象。

現實世界中,外部效益的存在比比皆是,只要外部效益未被內部化,便存在「市場失靈」,光靠市場力量無法導致生產要素進入有效率的配置狀態。

倘若依據自由市場理論,經濟體將資源集中在少數產業,從事專業化生產,擴大與國外進行交換,犧牲其他產業,再加上資本與技術快速外移流失的作用,其實只會造成經濟體的工業基礎日漸縮小與產業聚落(industrial clustering)逐漸消失的結果。

經濟體在遭到如此「毀滅性破壞」之後,更加無法汰舊換新;在此結構下,想要從少數既存產業當中,衍生出新興產業來更新經濟動能,遂變成一件緣木求魚之事。

這便是目前台灣經濟的寫照,過去政府在追求高科技與出口產值的迷思下,歧視傳統產業,任由傳統產業外移,工業基地逐漸縮小。同時,政府受困自由市場迷思而放棄對於產業發展的主導性,不懂得利用龐大的集體資源與政策工具協助廠商進入以創新為驅動力的國際商業競爭,不瞭解高科技時代台灣所面臨的國際競爭焦點已經轉而強調專利技術的保護戰爭,這些政府的失能使得台灣廠商依舊停留在舊有的代工製造模式當中。

另一方面,台灣廠商在全球價值鏈當中彼此相互競爭的結構,讓國際品牌大廠擁有分化的空間,不斷壓縮台灣廠商的利潤空間,甚至強迫外移中國,挖走整個產業鏈,造成「毀滅性破壞」。

這些力量共同形塑的結果,使得整個經濟體最終形成一個惡性循環,這便是我們今日的處境;若無法打破此惡性循環,不管政府提出多少新興產業的願景,都只是在畫餅充飢,自愚愚人罷了。

2. 深層制度性因素:外來流亡政權如何形塑台灣的經濟結構?

其實,台灣在1980年代末期開始面臨國內生產成本激增的情境,日本在70年代就已經開始遭遇了。

當時日本政府從旁輔導,有計畫性地協助在國內無法經營的中小企業從事海外投資。1985年廣場協議之後,日圓大幅升值,更造就一波波日本大企業轉往東南亞國家設廠投資的大風潮。

日本國內技術與資本積累的程度,以及海外投資的歷史,均遠勝於台灣,但是,台灣海外投資的相對規模竟倍數於日本,更遠超過南韓(見表二);為什麼?答案在於台灣特殊的產業組織,以及政府與企業的關係(以下簡稱「政企關係」,有別於一般「政商關係」的概念),此特殊性很大部分乃受到戰後以來統治政權的特性所影響。

既有文獻針對台灣對中國超額投資此現象的分析,大多集中在「交易成本」理論(transaction cost),也就是從文化、語言與地理趨近的角度來提供解釋。此視角與自由市場理論所強調的「經濟互補性」相輔相成,成為主流觀點,聲稱這些力量是「客觀的經濟規律」。

但是,為何與中國經濟同樣具有低交易成本與互補性的日本與南韓,其投資中國的規模與台灣相差如此之大?本文認為產業組織關係與背後的政治社會結構扮演了重大角色,若這些角色沒有得到適當釐清,我們對於事情全貌的瞭解便會缺少重要一角。

2.1 產業組織與政企關係決定企業海外投資模式

日本與南韓的海外投資模式由政府與大企業所主導,採取有計畫性的外移方式,藉由適當分工的海外生產,來強化國內的競爭優勢,同時也考慮到地理區位過於集中的風險,積極分散海外投資地點。

此模式的前提條件是擁有緊密的產業關係與政企關係,例如在大型企業的內部將上下游產業鏈予以垂直整合,或者形成封閉性的中心與衛星廠商關係。日本與南韓均以此種大財閥經濟體制為特性,產業組織關係緊密,且政府扮演重要的指導與輔助角色。

反觀台灣,由於受到過去殖民地經濟以及戰後國民黨的統治特色,形成一個三層式鬆散的產業組織關係:上游產業與金融體系由黨營與國營企業所控制,中游產業屬於黨政關係良好的企業家之經營範疇,下游則放任本土中小企業自由發展。

上中下游的產業關係可說是相當疏離而不緊密。研究戰後台灣經濟發展的國際學者共同指出,打造此一特殊產業組織關係的最主要力量,就是國民黨外來流亡政權的特殊性所導致:外來流亡政權的特質,具有強烈的偏安心態,加上少數政權的本質,懷抱恐懼多數被統治者勢力坐大的心態。

這些戰後國民黨威權統治的特質,反映在經濟政策方面就是金融保守主義(見諸於偏好貿易順差、擁有大量外匯部位的重商主義,牢牢掌控金融體系,嚴格限制實業取得融資的管道,以及放棄發展大煉鋼、大汽車廠之一貫化計畫等等)。

同時,在國家機器的人才晉用方面,也歧視本省人,造成本省人往商業部門與中小企業集中發展的現象,衍生出一個與日韓模式迥然不同的發展格局。

這些政治與社會因素形塑了台灣獨特的產業組織與政企關係結構,國共內戰的歷史與國民黨強烈的報復心態,更大幅延滯了台灣的國家認同工程,混淆了台灣人的身分認同,惡化了日後台商資本移動所牽涉到的「國家利益與身分認同」的問題。從戰後國民黨政府一路沿襲的產業政策,由於經濟官僚忌諱「圖利商人」,所以,衍生出針對「產業別」予以優惠租稅與工業園區政策的普遍性措施。

並不是說金融保守主義與普遍性措施沒有其優點,事實上,這些公共政策的特色使得台灣企業的負債率遠較南韓與日本企業來得低,得以安全渡過1997年亞洲金融風暴的襲擊。

但是,「禍福相倚」,南韓企業不惜大幅舉債也要取得先進技術的堅毅作風,讓他們在國際商業科技競賽當中終於拔得頭籌,在部份產業甚至擊敗日本,其中另一重要因素便是南韓政府與企業的緊密關係。

與戰後國民黨沒收日本資產而建立黨國資本體系的做法不同,當時的南韓軍政府由於沒有外來流亡與少數政權的包袱,脫離被殖民狀態後,處理境內日本資產的方式係直接分配給私人部門,這些做法提供了南韓政府干預企業決策的正當性,強迫企業發展必須配合國家經濟發展的目標。

2.2 國家認同在經濟發展過程中的角色

更重要的是對於發展目標的意識形態。南韓戰後以來強烈的民族主義,讓舉國上下清楚國家經濟發展的目標,便是擁有強大的工業技術實力,以躋身已開發國家之列,擺脫過去受列強欺凌的命運;南韓此一國家目標,不因威權統治與民主化的體制轉型而有所改變或中斷。

反觀台灣則不同,在舊威權體制下,國民黨外來政權的發展目標是將台灣建設成「反攻大陸的跳板」,而非安居樂業的好所在;國家認同的混淆,使得整個社會除了追求個人財富之外,缺乏更遠大的抱負與理想,也造就了物質功利與個人主義取向的社會文化特質。

戰後以來,由於國民黨政權的特質所形塑而成的特殊產業組織型態以及政府與企業關係,均充分反映在日後的台商遷徙模式與企業經營心態當中:政府對企業的外移策略缺乏干預的正當性與足夠工具;鬆散的產業組織甚至彼此惡性競爭的市場結構,使得外移行動缺乏秩序且規模過大;依賴資本市場籌資的企業衍生出側重追逐短期利益的商業模式。這些深層的制度性危機全部被市場基本教義派所忽略,看不到危機之所在。

2.3 「獨占性組織創新」對後進追趕國的重要性

現在許多人都開始明瞭,台灣經濟的問題關鍵,在於技術進步與創新能力不足。

洞悉資本主義演化機制的熊彼德(J. A. Schumpeter)提出「破壞性創新」的觀念,說明何以「創新」是長期經濟發展最重要的驅動力。也就是說,經濟發展的長期動能取決於具有「企業家精神」(entrepreneurship)的組織與個人進行破壞性創新。

依熊彼得的見解,創新可分為以下五類:

一、將消費者原先不知道的新商品引進市場;

二、採用從前不為其他廠商採用的生產技術;

三、開闢過去沒有的新市場;

四、掌握新的原料或半成品的供給來源;

五、發展具有獨占力(即提高進入門檻)的產業組織。

簡單來說,就是產品創新、製程創新、市場與品牌創新、關鍵技術創新、與獨占性組織創新。

從這五類創新標準來說,台灣廠商所擅長的集中在第二類的製程創新,台灣大多數獲准的國際專利也都集中在此項目,而非產品創新。對於中國市場的依賴,凸顯了台灣在市場與品牌創新方面的不足。

最近宏達電hTC的衰退,則說明缺乏關鍵技術創新的弱點。但值得思考的是:如何才能產生多元的創新?

熊彼得的「企業家精神」理論似乎將創新的責任委之企業經營者,但他所標舉的第五類獨占性產業組織創新,其實為我們在釐清自由市場迷思與思考國家角色方面,提供了有力的視角。

創新能力與勞動生產力息息相關,而勞動生產力正是決定一國經濟財富多寡的關鍵。對於後進國來說,正是由於缺乏強大的創新能力,所以才屈居強國之下,而國際創新能力位階的優先與落後之關係,表現在個別國家與企業在參與國際貿易與全球分工體系的過程中,所分配到的利益多寡。

市場基本教義派的另一大問題,即是刻意忽略「分配議題」,只強調「合作」帶來的好處,對於利益如何分配的尖銳議題則避而不談,隱含了只要優勢者進行恩惠施捨就可解決問題的天真假設(亦即 trickle-down economics)。創新能力決定了利益分配,在全球供應鏈當中,掌握關鍵技術者與品牌者,往往拿走「獅子的份額」。

對於已經處於創新能力落後的後進國來說,如何才能突破先進國家與跨國企業的箝制?機會就存在於利用國家集體的力量,在具有強大產業關聯性的關鍵產業中,塑造具有獨占力的「國家霸主」(national champions),一方面投入足夠的國家資源協助取得先進技術,另一方面予以嚴格監督,要求達到國家設定的競爭力目標。

過去威權時代黨國資本體系裡頭的國營事業,只是國民黨用來控制經濟體制與安插人事的工具,並不具「國家霸主」的實質意義,也就是只有軀殼而不具靈魂。有智慧的改革方向應該是賦予靈魂,而非將軀殼予以拆解。台灣從1990年以來的改革方向墮入了自由市場的迷霧,喪失了利用「獨占性組織創新」來提振經濟發展的利器。南韓的成功發展與台灣的失敗經驗,為此觀點提供了絕佳佐證。

|

《開場、林向愷》

http://blip.tv/southnews/episode-6092739

|

| http://www.southnews.com.tw | 2012.12.24 |

|